層間容量が十分に大きくない場合、電界は基板の比較的広い領域に分散され、層間インピーダンスが低下し、リターン電流が最上層に戻る可能性があります。この場合、この信号によって生成された電界が、近くの変化層信号の電界に干渉する可能性があります。これは全く期待外れです。残念ながら、0.062インチの4層基板では、層間の距離が離れているため、層間容量は小さくなります。

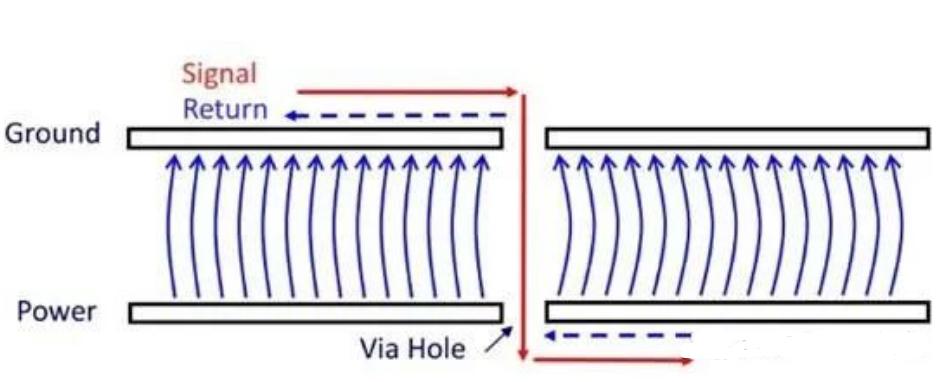

配線がレイヤー1からレイヤー4へ、またはその逆に変更されると、図に示すような問題が発生します。

この図は、信号が第1層から第4層(赤線)へ移動すると、リターン電流もプレーン(青線)を移動する必要があることを示しています。信号周波数が十分に高く、プレーンが近接している場合、リターン電流はグラウンド層と電源層の間に存在する層間容量を通って流れます。しかし、リターン電流のための直接的な導電接続がないため、リターンパスは遮断されます。この遮断は、下図に示すように、プレーン間のインピーダンスとして考えることができます。

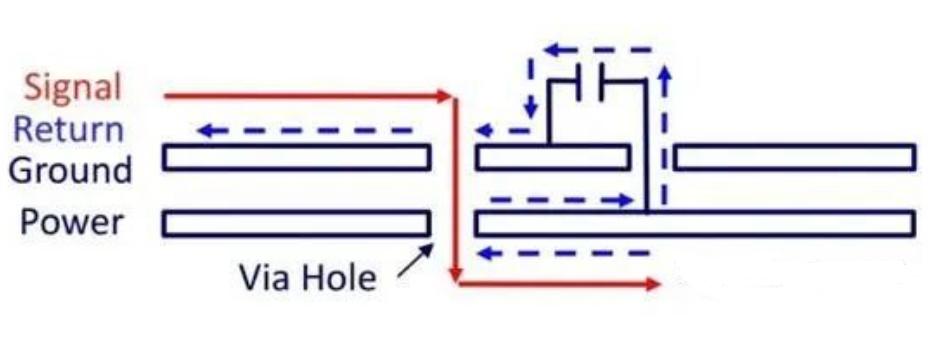

層間容量が十分に大きくない場合、電界は基板の比較的広い領域に分散されるため、層間インピーダンスが低下し、リターン電流が最上層に戻る可能性があります。この場合、この信号によって生成された電界が、近くの変化層信号の電界に干渉する可能性があります。これはまったく期待外れです。残念ながら、0.062インチの4層基板では、層間の距離が離れており(少なくとも0.020インチ)、層間容量は小さいです。その結果、上記のような電界干渉が発生します。これにより、信号整合性の問題は発生しない可能性がありますが、EMIが確実に増加します。そのため、カスケードを使用する場合、特にクロックなどの高周波信号では、層の変化を避けます。

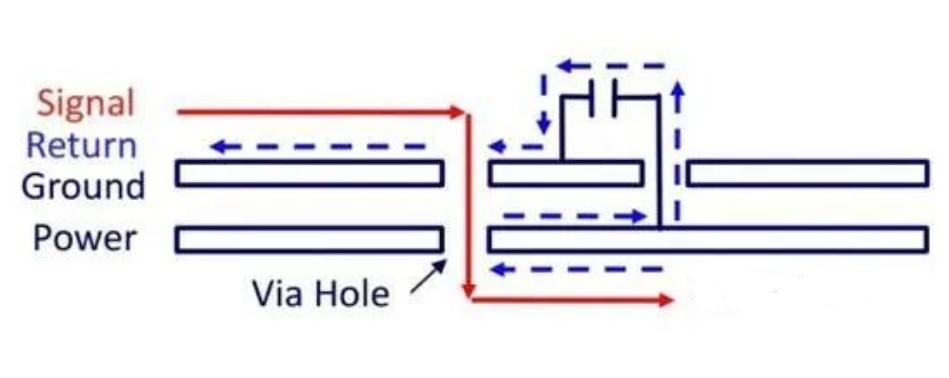

下図に示すように、帰還電流のインピーダンスを低減するために、遷移パスホールの近くにデカップリングコンデンサを追加するのが一般的です。しかし、このデカップリングコンデンサは自己共振周波数が低いため、VHF信号には効果がありません。200~300MHzを超える周波数のAC信号では、デカップリングコンデンサだけでは低インピーダンスの帰還経路を形成することができません。そのため、200~300MHz未満の周波数ではデカップリングコンデンサを使用し、高周波数では比較的大きなボード間コンデンサが必要になります。

この問題は、キー信号の層を変更しないことで回避できます。しかし、4層基板の基板間容量が小さいため、電力伝送という別の深刻な問題が生じます。クロックデジタルICは通常、大きな過渡電源電流を必要とします。IC出力の立ち上がり/立ち下がり時間が短くなるにつれて、より高いレートでエネルギーを供給する必要があります。充電源を確保するために、通常は各ロジックICのすぐ近くにデカップリングコンデンサを配置します。しかし、自己共振周波数を超えると、デカップリングコンデンサはインダクタのように動作し、エネルギーを効率的に蓄積・転送できなくなります。

今日のほとんどのICは立ち上がり/立ち下がり時間が高速(約500ピコ秒)であるため、デカップリングコンデンサよりも高い自己共振周波数を持つ追加のデカップリング構造が必要です。回路基板の層間容量は、各層が十分な容量を供給できるほど近接していれば、効果的なデカップリング構造となり得ます。したがって、一般的に使用されるデカップリングコンデンサに加えて、近接した電源層とグラウンド層を用いてデジタルICに過渡電力を供給することを推奨します。

一般的な回路基板の製造工程上、4層基板の2層目と3層目の間に薄い絶縁体を入れることは通常ありません。2層目と3層目の間に薄い絶縁体を入れた4層基板は、従来の4層基板よりもコストが大幅に高くなる可能性があります。